E-Mail: [email protected]

- Danni da cinghiali: 120 milioni di euro tra il 2015 e 2021.

- Abruzzo e Piemonte: perdite ingenti, rispettivamente 18 e 17 milioni.

- La braccata destruttura i branchi, favorendo la proliferazione.

Una convivenza difficile tra agricoltura e fauna selvatica

Cinghiali: Una convivenza difficile tra agricoltura e fauna selvatica

La gestione della fauna selvatica, in particolare dei cinghiali, è diventata una questione sempre più urgente e complessa nel panorama agricolo italiano. La decisione di autorizzare gli abbattimenti da parte dei produttori agricoli ha sollevato un’ondata di dibattiti, mettendo in luce le sfide cruciali legate all’equilibrio ecologico, alla salute pubblica e alla sostenibilità dell’agricoltura moderna.

Il problema dei danni all’agricoltura

Il settore agricolo italiano si trova a fronteggiare da anni una crescente problematica legata ai danni causati dai cinghiali alle coltivazioni. I dati raccolti dall’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), e ripresi da Confagricoltura, delineano un quadro allarmante: nel periodo compreso tra il 2015 e il 2021, i danni stimati ammontano a circa 120 milioni di euro, con oltre 105.000 eventi di danno registrati su tutto il territorio nazionale.

Le regioni più colpite da questa invasione sono l’Abruzzo e il Piemonte, che hanno subito perdite ingenti con danni che raggiungono rispettivamente i 18 e i 17 milioni di euro. Seguono, con cifre altrettanto preoccupanti, la Toscana, la Campania e il Lazio, superando tutte la soglia dei 10 milioni di euro di danni.

Di fronte a questa situazione critica, le autorità competenti hanno cercato di adottare misure urgenti per proteggere il settore agricolo. Una delle decisioni più discusse è stata quella di concedere ai produttori agricoli l’autorizzazione all’abbattimento diretto dei cinghiali. Questa misura, percepita da molti come una soluzione drastica, ha lo scopo di arginare i danni causati dalla fauna selvatica e di tutelare il lavoro degli agricoltori. Tuttavia, tale scelta ha sollevato importanti interrogativi sull’impatto ecologico e sanitario che potrebbe derivarne.

La decisione di autorizzare gli abbattimenti diretti è stata accolta con favore da parte di alcune associazioni di categoria, che vedono in questa misura un valido strumento per la difesa delle produzioni agricole. Tuttavia, diverse organizzazioni ambientaliste e animaliste hanno espresso forti preoccupazioni, evidenziando il rischio di alterare gli equilibri naturali e di compromettere la biodiversità. Il dibattito è quindi aperto e richiede un’analisi approfondita delle diverse prospettive, al fine di individuare soluzioni sostenibili che tengano conto sia delle esigenze del settore agricolo che della tutela dell’ambiente.

La questione dei danni causati dai cinghiali all’agricoltura è un problema complesso che richiede un approccio integrato e multidisciplinare. Non si tratta solo di proteggere i raccolti, ma anche di gestire in modo responsabile la fauna selvatica, garantendo la sua conservazione e il suo equilibrio all’interno degli ecosistemi. È necessario quindi valutare attentamente le conseguenze delle decisioni adottate e di individuare strategie innovative che permettano di conciliare le attività agricole con la presenza della fauna selvatica, nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica.

- Finalmente un articolo che propone soluzioni concrete e sostenibili... 👏...

- Gli abbattimenti sono una misura troppo drastica e dagli effetti collaterali... 😠...

- Ma se i cinghiali fossero una risorsa e non un problema?... 🤔...

Le conseguenze ecologiche degli abbattimenti

Gli abbattimenti indiscriminati di cinghiali rischiano di innescare una serie di conseguenze negative per l’equilibrio ecologico. L’alterazione degli equilibri naturali può avere effetti a cascata su altre specie animali, modificando le dinamiche predatore-preda e favorendo l’aumento di specie competitive. Ad esempio, la riduzione del numero di cinghiali potrebbe portare a un aumento della popolazione di altre specie che si nutrono delle stesse risorse, con conseguenze imprevedibili per l’ecosistema.

Inoltre, l’efficacia degli abbattimenti nel contenimento dei danni all’agricoltura è messa in discussione da più parti. Come evidenziato da diverse analisi, l’aumento degli abbattimenti negli ultimi anni non ha portato a una diminuzione proporzionale dei danni, suggerendo che la soluzione potrebbe risiedere altrove. Anzi, alcune ricerche indicano che la braccata, una delle tecniche di caccia più utilizzate, potrebbe addirittura essere controproducente.

La braccata, infatti, consiste nell’organizzare battute di caccia con l’ausilio di cani, che spingono i cinghiali verso i cacciatori. Questa tecnica, pur consentendo l’abbattimento di un elevato numero di animali, rischia di destrutturare i branchi e di favorire la loro proliferazione. I branchi di cinghiali, infatti, sono organizzati secondo una precisa gerarchia sociale, con una femmina dominante che si riproduce e che regola la fertilità delle altre femmine. Quando un branco viene destrutturato dalla caccia, le femmine subordinate tendono a riprodursi più frequentemente, compensando così le perdite causate dagli abbattimenti.

Questo meccanismo compensatorio rende inefficace la braccata nel contenimento della popolazione di cinghiali e dei danni all’agricoltura. Anzi, alcune ricerche suggeriscono che la braccata potrebbe addirittura aumentare i danni, in quanto i cinghiali, spaventati e disorientati, tendono a disperdersi sul territorio e a danneggiare le coltivazioni alla ricerca di cibo.

Di conseguenza, è necessario riconsiderare l’approccio alla gestione della fauna selvatica, abbandonando tecniche di abbattimento indiscriminate e puntando su strategie più mirate ed efficaci. È fondamentale basarsi su dati scientifici e su analisi approfondite dell’ecosistema per individuare le soluzioni più adatte a ogni contesto territoriale. Solo così sarà possibile proteggere l’agricoltura senza compromettere l’equilibrio naturale e la biodiversità.

I rischi sanitari e le misure di prevenzione

La gestione delle carcasse degli animali abbattuti rappresenta un’ulteriore sfida per la salute pubblica. Gli abbattimenti, infatti, sollevano importanti questioni sanitarie, in particolare per quanto riguarda la diffusione di malattie come la Peste Suina Africana (PSA). La PSA è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce suini e cinghiali, causando elevata mortalità e ingenti danni economici al settore suinicolo.

La mancata o inadeguata applicazione delle procedure di gestione delle carcasse potrebbe trasformare gli abbattimenti in un boomerang, favorendo la diffusione della PSA e mettendo a rischio la salute pubblica e l’economia. È quindi fondamentale che gli allevatori-cacciatori adottino misure di biosicurezza rigorose, seguendo le indicazioni fornite dalle autorità sanitarie e veterinarie.

Le misure di biosicurezza comprendono l’utilizzo di indumenti e attrezzature specifiche per la caccia, la disinfezione dei veicoli e delle attrezzature, lo smaltimento corretto delle carcasse e il monitoraggio costante dello stato di salute degli animali. In particolare, è importante evitare di introdurre materiali contaminati negli allevamenti, come paglia o fieno provenienti da zone infette, e di somministrare ai suini resti di pasti contenenti carne di suino o di cinghiale.

Inoltre, è fondamentale che gli allevatori-cacciatori siano consapevoli dei rischi sanitari connessi alla caccia e che adottino comportamenti responsabili per prevenire la diffusione della PSA. Ad esempio, è importante evitare di cacciare in zone infette, di trasportare carcasse di animali abbattuti senza le dovute precauzioni e di entrare in contatto con altri allevamenti dopo aver partecipato a battute di caccia.

La prevenzione della PSA richiede un impegno congiunto da parte di tutti gli attori coinvolti, dalle autorità sanitarie e veterinarie agli allevatori, ai cacciatori e ai cittadini. È necessario sensibilizzare la popolazione sui rischi della malattia e promuovere comportamenti responsabili per prevenire la sua diffusione. Solo così sarà possibile proteggere il settore suinicolo e la salute pubblica da questa grave minaccia.

Alternative non cruente per la convivenza

Di fronte alle criticità connesse agli abbattimenti, è doveroso esplorare e promuovere soluzioni alternative non cruente per la convivenza tra agricoltura e fauna selvatica. Esistono diverse opzioni, che vanno dai dissuasori sonori e luminosi alle recinzioni, dalle tecniche agricole innovative alla corretta gestione del territorio.

I dissuasori sonori e luminosi, ad esempio, emettono rumori e luci intense che spaventano i cinghiali, allontanandoli dalle coltivazioni. Questi dispositivi sono particolarmente efficaci in aree circoscritte, come orti e frutteti, ma possono risultare meno utili in grandi estensioni di terreno.

Le recinzioni, invece, rappresentano una barriera fisica che impedisce ai cinghiali di accedere alle coltivazioni. Le recinzioni possono essere realizzate con diversi materiali, come reti metalliche, fili spinati o recinti elettrificati. La scelta del materiale dipende dalle caratteristiche del territorio e dalla pressione esercitata dai cinghiali.

Le tecniche agricole innovative comprendono l’utilizzo di varietà resistenti ai cinghiali, la rotazione delle colture e la consociazione di specie diverse. Queste tecniche, pur non eliminando completamente i danni, possono contribuire a ridurli e a rendere le coltivazioni meno appetibili per i cinghiali.

La corretta gestione del territorio, infine, è fondamentale per prevenire i danni causati dai cinghiali. Una gestione del territorio efficace prevede la creazione di aree di rifugio per la fauna selvatica, la limitazione dell’accesso alle zone più sensibili, la pulizia dei boschi e la prevenzione degli incendi.

Inoltre, è importante promuovere la collaborazione tra agricoltori, cacciatori e istituzioni per individuare le soluzioni più adatte a ogni contesto territoriale. La gestione della fauna selvatica, infatti, richiede un approccio integrato e multidisciplinare, che tenga conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti.

Un Nuovo paradigma per la gestione della fauna selvatica

La questione dei cinghiali e dei danni all’agricoltura richiede un cambio di paradigma nella gestione della fauna selvatica. Non si tratta più di affrontare il problema con soluzioni emergenziali e frammentate, ma di adottare una visione strategica e di lungo termine, che tenga conto della complessità degli ecosistemi e delle esigenze di tutti gli attori coinvolti.

È necessario superare la logica degli abbattimenti indiscriminati e puntare su strategie di prevenzione e di convivenza, basate su dati scientifici e su analisi approfondite del territorio. È fondamentale investire nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e di nuove pratiche agricole, che consentano di ridurre i danni causati dalla fauna selvatica senza compromettere l’equilibrio naturale e la biodiversità.

Inoltre, è importante promuovere la sensibilizzazione e l’educazione ambientale, per favorire la comprensione dei problemi e per incentivare comportamenti responsabili da parte di tutti i cittadini. La gestione della fauna selvatica, infatti, non è solo un compito delle istituzioni e degli esperti, ma richiede la partecipazione attiva di tutta la comunità.

Solo così sarà possibile costruire un futuro in cui l’agricoltura e la fauna selvatica possano convivere in armonia, nel rispetto dell’ambiente e della salute pubblica. Un futuro in cui i cinghiali non siano più visti come una minaccia, ma come una risorsa da gestire in modo responsabile e sostenibile.

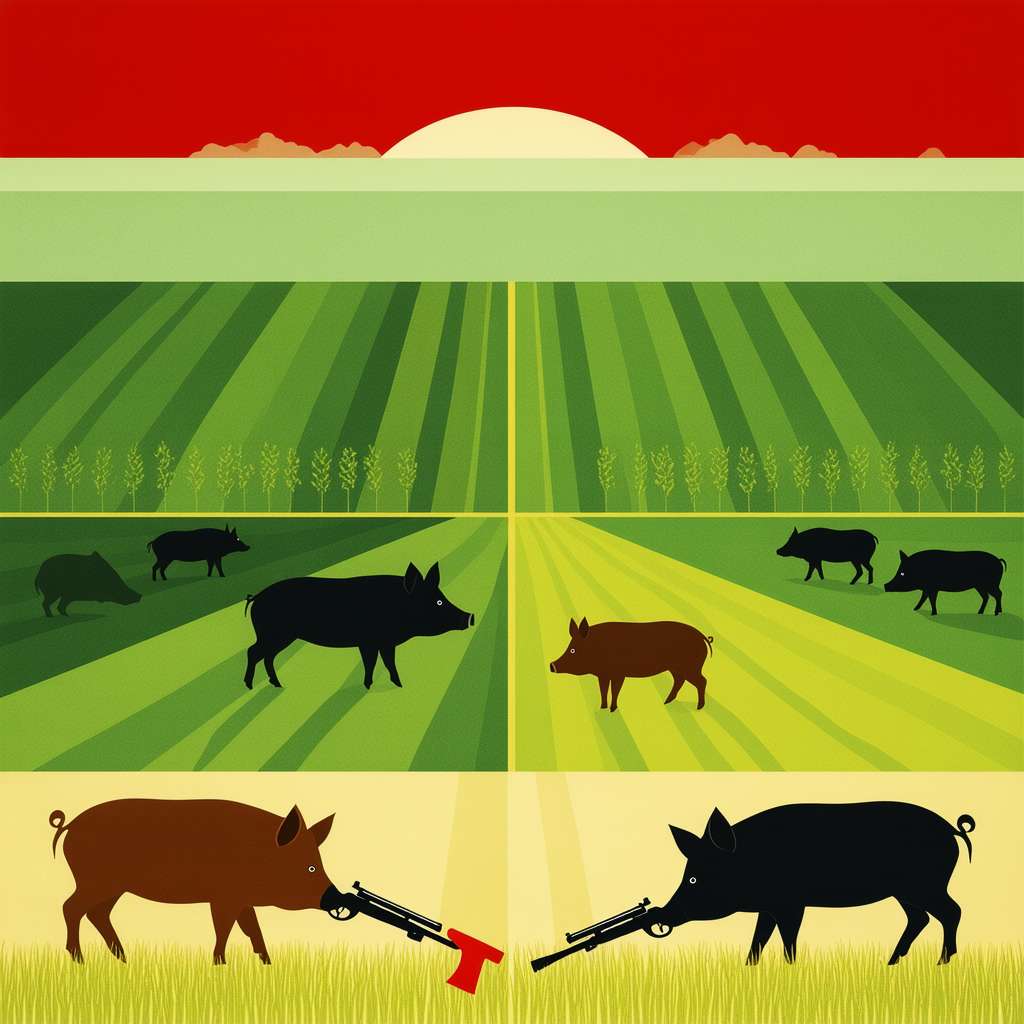

In un’ottica di agricoltura sostenibile, è essenziale considerare la rotazione delle colture come pratica fondamentale. Alternare diverse tipologie di piante sullo stesso terreno non solo riduce l’impoverimento del suolo, ma contribuisce anche a interrompere i cicli biologici di parassiti e patogeni, diminuendo la necessità di interventi chimici. Questa pratica, combinata con tecniche di agricoltura conservativa come la minima lavorazione del terreno, può migliorare la salute del suolo e la sua resilienza ai cambiamenti climatici.

Parallelamente, l’agricoltura di precisione rappresenta un approccio avanzato per ottimizzare l’uso delle risorse. Attraverso l’impiego di sensori, droni e sistemi di geolocalizzazione, è possibile monitorare in tempo reale le condizioni del terreno e delle piante, fornendo dati preziosi per interventi mirati. L’applicazione variabile di fertilizzanti e irrigazione, basata sulle reali esigenze delle colture, consente di ridurre gli sprechi e di minimizzare l’impatto ambientale dell’agricoltura.

Riflettiamo, dunque, su come le nostre scelte agricole possano influenzare l’ambiente e la nostra salute. Non si tratta solo di produrre cibo, ma di farlo in modo consapevole e responsabile, preservando le risorse naturali per le future generazioni. Ogni piccolo gesto, dalla scelta dei prodotti che acquistiamo alla pratica di tecniche agricole sostenibili, può fare la differenza per costruire un futuro più verde e prospero.

- Comunicato stampa ISPRA sui risultati dell'indagine sulla gestione dei cinghiali.

- Dati sui danni all'agricoltura causati dai cinghiali secondo Confagricoltura.

- Dettagli sui contributi regionali per i danni causati dalla fauna selvatica.

- Informazioni sui rimborsi per danni alle colture causati da animali selvatici.